Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Spazi confinati e safety mindfulness

L’attuale situazione

Il tragico evento, avvenuto il 6 maggio scorso a Casteldaccia (PA) con la morte di cinque persone, ha ancora una volta portato all’attenzione della pubblica opinione la gravità degli infortuni sul lavoro che avvengono durante l’esecuzione di attività lavorative all’interno degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati (semplicemente “spazi confinati”, d’ora in poi), facendo emergere ancora una volta che, il modo di affrontare il problema della sicurezza e della tutela della salute durante questi lavori ad alto rischio, nelle aziende in Italia, è, perlomeno, suscettibile di notevoli miglioramenti.

Uno spazio confinato altro non è, in concreto, che uno spazio delimitato, normalmente chiuso ed eventualmente provvisto di aperture d’accesso, non progettato per essere occupato con continuità dai lavoratori, in cui risulti materialmente possibile l’ingresso di persone, caratterizzato da una persistente difficoltà di ventilazione naturale ed in cui, durante le attività lavorative che in esso devono essere effettuate, è possibile la presenza o la formazione di un’atmosfera pericolosa ovvero il rischio di inghiottimento o intrappolamento.

Il D.P.R. n. 177/2011 emanato dopo una sequenza di infortuni mortali plurimi negli spazi confinati non ha certo contribuito a migliorare la situazione trattandosi di un provvedimento scritto sotto spinte emozionali-emergenziali dove il legislatore ha palesemente manifestato la scarsa conoscenza di queste particolari attività ad alto rischio.

Ad oggi, possiamo dire che questo provvedimento ha creato più confusione che altro continuando a lasciare gli addetti ai lavori in una fitta nebbia interpretativa.

I vari tentativi “chiarificatori” sono stati anche peggiori dello stesso provvedimento.

Infatti, basti pensare alle recenti due note dell’INL riguardo la certificazione dei contratti dove la prima nota ( n. 694/2024) è stata sconfessata dalla seconda ( n. 1937/2024).

Inoltre, va segnalato che siamo l’unico Paese al mondo in cui si parla di “Ambienti sospetti di inquinamento o confinati” e non di “Spazi Confinati” con il risultato che, ad oggi, non c’è una norma che definisca cosa sia uno spazio confinato e quale sia il criterio per individuarlo.

La “perla” del legislatore è quella relativa al p. 3.1 dell’allegato IV del D. Lgs. n. 81/2008 dove, a differenza di quanto fatto con gli artt. 66 e 121 del D. Lgs. n. 81/2008 (sono i “vecchi” articoli 25 del D.P.R. n. 303/1956 e 15 del D.P.R. 164/1956) trasposti integralmente senza alcuna modifica, ha invece “dimenticato” che l’art. 235 (oggi è il p. 3.1 dell’allegato IV) riguardava le “Aperture di entrata nei recepimenti” e cioè rimandava a serbatoi, vasche, ecc. a cui si accedeva da un passo d’uomo (per averne conferma basta andare a leggere il citato articolo dell’abrogato D.P.R. n. 547/1955).

Il risultato è che oggi, qualunque vasca può essere vista come un “ambiente confinato” anche se a cielo aperto.

Ad esempio, la vasca della fontana di Trevi potrebbe essere considerata da un solerte paladino del bene costituzionalmente tutelato integralista fino al midollo e con un’elasticità (mentale) propria del carbo-nitruro di boro, quale ambiente confinato e contestare alla azienda incaricata di recuperare le monetine nella fontana il rispetto di quanto previsto per il proprio personale.

Ovviamente, cosa ben diversa se parlassimo di una vasca di contenimento di un serbatorio di acido solforico o cloridrico.

Ecco perché, la principale carenza di tutte queste norme risiede nella mancanza di un criterio per definire se un determinato volume è o meno uno “spazio confinato”. Criterio che, invece, è presente in qualunque altra norma di legge o regolamentare vigente nei Paesi UE (Francia, Germania, ecc.) e nei Paesi evoluti extra UE (GB, USA, ecc.).

Quindi, possiamo affermare che le cautele per operare in uno spazio confinato erano note già dai lontani anni ‘50 con gli artt. 235, 236 e 237 del D. P.R. n° 547/1955, con l’art. 25 del D.P.R. 303/1956 e con l’art. 15 del D.P.R. n. 164/1956, dove il legislatore aveva già individuato le cautele da adottare per operare in questi ambienti pericolosi. Il tutto senza dimenticare le altre norme ancora in vigore come il D.P.R. n. 320/1956, il D.P.R. n. 128/1959, il D. Lgs. n. 271/1999, ecc.

Quindi, oggi, oltre al D.P.R. n. 177/2011 abbiamo, nel rispetto della gerarchia delle fonti, gli artt. 66 e 121 del D. Lgs. n° 81/2008, dove l’art. 66 riguarda i lavori in ambienti sospetti d’inquinamento e l’art. 121 la presenza di gas negli scavi.

Infine, abbiamo anche l’Allegato IV (Requisiti dei luoghi di lavoro) che, come già evidenziato, ha malamente riproposto (p. 3.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 e 3.3) quanto previsto cinquantatré anni prima dal D.P.R. n° 547/1955.

Poi, giusto per non farci mancare nulla e rimanere in una gioiosa confusione, negli anni si sono susseguiti tutta una serie di provvedimenti:

- Circolare del Ministero del Lavoro – Direzione Generale Attività ispettive, n° 42 dell’8/12/2010 - Salute e sicurezza sul lavoro: lavori in ambienti sospetti d’inquinamento; pur se avente per oggetto le nuove iniziative di vigilanza e controllo di queste attività a rischio, nelle premesse aveva ribadito la

- “Guida Operativa” pubblicata dall’ISPESL nel 2008;

- “Sicurezza per gli operatori degli impianti di depurazione delle acque reflue civili” pubblicato dall’INAIL nel 2009;

- numerosi contributi di associazioni di categoria;

- linee guida diffuse, praticamente, da ogni singola ASL/ATS di ciascuna regione d’Italia;

- diversi articoli riguardanti i lavori negli spazi confinati;

- un gran numero di convegni e seminari un po’ in tutta l’Italia.

Tutti questi documenti e le relative iniziative erano d’accordo sul fatto che la maggior parte degli eventi mortali che si verificavano negli spazi confinati, erano dovute alla disattesa delle norme vigenti con riferimento al mancato controllo e verifica analitica dell’atmosfera dell’ambiente di lavoro derivante da un’assente o carente valutazione dei rischi, ad una mancata adozione delle misure di prevenzione e protezione collettiva ed individuale, ad una carente formazione/informazione dei lavoratori ed a una insufficiente gestione dell’emergenza.

Ultimamente è stata presentata una proposta di introduzione nel D. Lgs. n. 81/2008 di un “Titolo” specifico sugli Spazi Confinati dall’AIAS (Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza) che oltre al riconoscimento di una dignità adeguata alla sicurezza negli spazi confinati, è intervenuta con modifiche al D.P.R. n. 177/2011, agli stessi artt. 66 e 121 e soprattutto al p. 3.1 dell’Allegato IV.

Inoltre, è anche in via di pubblicazione un’apposita norma UNI sugli Spazi Confinati ma che, se confermato il testo diffuso in visione nell’inchiesta pubblica, non risolve i problemi in quanto non propone un criterio per l’individuazione degli spazi confinati.

Francamente, vista la precedente disamina effettuata, si può tranquillamente affermare che non sono state certo le norme a mancare né, tantomeno, le indicazioni operative per eseguire questa particolare tipologia di attività.

Quello che è mancato è il rispetto delle stesse “regole” ed indicazioni, favorito da:

- un’inadeguata percezione del rischio esistente da parte degli addetti, perlopiù appartenenti a piccole imprese incaricate di effettuare interventi di manutenzione, riparazione, ispezione e controllo in ambienti di lavoro dove è possibile la presenza o lo sviluppo di sostanze tossiche, asfissianti, infiammabili ed esplosive nonché

- una mancata organizzazione e pianificazione dell’attività che spesso sfocia in una vera e propria improvvisazione nell’esecuzione della stessa e negli interventi in caso d’emergenza.

Se da una parte quanto sopra può essere ritenuto la conseguenza di una carente attività di informazione, addestramento e formazione, dall’altra ciò non spiega perché tale tipologia di eventi avvenga anche coinvolgendo soggetti in possesso non solo di una formazione adeguata ma anche e soprattutto di un’esperienza specifica pluriennale.

Allora, queste situazioni vanne spiegate affrontandole sotto una differente ottica.

Per far questo, servono competenze specialistiche nell’ambito delle neuroscienze.

Le considerazioni che seguono sono frutto di studi e discussioni che noi due autori di questo contributo abbiamo più volte discusso e deciso di condividere con la comunità dei diversi professionisti che hanno a cuore la salute dei lavoratori e che, nonostante le competenze tecniche acquisite negli anni, rischiano di mancare di alcune chiavi di lettura che rientrano più nella sfera della psicologia ma che sono altrettanto importanti nell’esplorare le dimensioni percettive e comportamentali che influenzano le reazioni dei lavoratori, i comportamenti automatici e la mancanza di consapevolezza.

Se da un punto di vista possiamo fare quindi chiarezza attenendoci alle indicazioni tecniche, da un altro si rischia di entrare nei meandri dell’inconoscibile e dell’interpretabile.

Fortunatamente il campo delle neuroscienze applicate, cioè l’insieme delle scienze che cerca di comprendere non solo i normali meccanismi del sistema nervoso ma anche quello che non funziona adeguatamente, ha apportato sostanziali integrazioni e modelli sempre più chiari di questi meccanismi, soprattutto nelle condizioni di emergenza.

Su questa base, la presente analisi vuole procedere principalmente su due fronti:

- il primo è di carattere percettivo da parte del singolo lavoratore,

- il secondo legato alle dinamiche di gruppo, in particolare al tragico evento del 6 maggio a Casteldaccia (PA) e su come 5 operai di grande esperienza e di un’impresa specializzata (definizione data dalla stampa) abbiano potuto subire un infortunio mortale plurimo.

Differenza tra sensazione e percezione nell’olfatto

È cruciale fare un distinguo tra sensazione e percezione al fine di evitare confusione.

La sensazione si riferisce alla risposta immediata dei recettori olfattivi quando rilevano molecole odorose. È un processo primario e diretto che fornisce dati grezzi al cervello.

La percezione, invece, è l'elaborazione di questi dati grezzi attraverso l'esperienza passata e il contesto. Questa elaborazione ci consente di riconoscere, interpretare e attribuire significato agli odori.

Per fare un esempio più chiaro, e che probabilmente molti di noi hanno avuto modo di sperimentare, pensiamo alla sensazione tattile del caldo. Andando al mare, dopo qualche ora di esposizione al sole, e sentendo una chiara sensazione diffusa di caldo e pelle arrossata, si decide se mettersi a riparo o di rimanere sotto il sole per mostrare, ad esempio, una tintarella da mostrare il lunedì in ufficio: nonostante quella chiara sensazione di caldo, la percezione del rischio da insolazione (cioè l’elaborazione della sensazione) potrebbe essere bassa sulla base di esperienze passate (non ho mai preso un’insolazione) e sulle decisioni contestuali (effetto estetico).

Tornando al nostro caso è verosimile che la sensazione olfattiva del caratteristico odore di uova marce dell’H2S a basse concentrazioni può darci una sensazione di fastidio e di leggera lacrimazione dando una percezione alterata del rischio reale di potenziale intossicazione.

Fasi di esposizione all'H₂S: sensazioni e percezioni del lavoratore

Sappiamo che l’acido solfidrico (o idrogeno solforato) è un gas incolore, altamente tossico, ad azione estremamente rapida con odore di uova marce a basse concentrazioni. È prodotto naturalmente dalla decomposizione della materia organica e viene rilasciato da fanghi di depurazione, liquami, zolfo caldo sorgenti e gas naturale.

L’effetto immediato sulla salute che può derivare dalla sua esposizione, anche in piccole quantità, è quello della sensazione olfattiva di forte odore di uova marce. Tuttavia, con l'esposizione continua e ad alti livelli, l’H2S può attutire l’olfatto di una persona. Se pertanto la percezione dell'odore di uova marce si riduce potrebbe non significare necessariamente che l'esposizione sia cessata, bensì che i sensi olfattivi siano saturati.

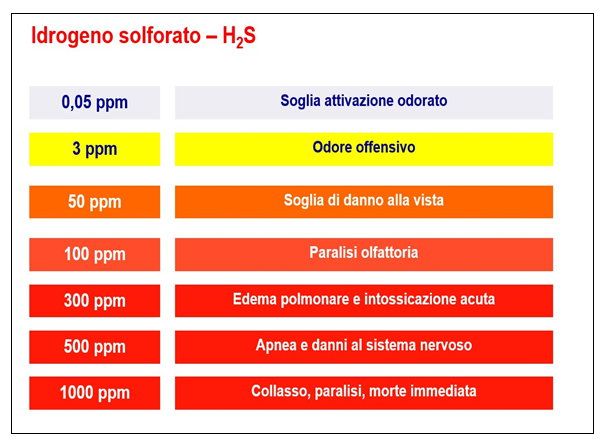

Nella tabella sono riportati gli effetti dell’H2S.

1. Affaticamento Olfattivo

Quando un lavoratore entra in uno spazio confinato contenente acido solfidrico (H₂S), inizialmente percepisce l'odore di uova marce. Questo rappresenta la sensazione immediata. Tuttavia, a basse concentrazioni prolungate, i recettori olfattivi si saturano, portando all'affaticamento olfattivo. Questo fenomeno riduce la capacità di percepire l'odore, causando una falsa sensazione di sicurezza, poiché l'odore svanisce nonostante il gas sia ancora presente.

2. Paralisi Olfattiva

Una concentrazione elevata di H₂S (circa 100 ppm) causa una paralisi olfattiva immediata, impedendo ai recettori olfattivi di rilevare ulteriormente il gas. In questa fase, non vi è alcuna sensazione di odore, e quindi nessuna percezione del pericolo, aumentando drasticamente il rischio di esposizione acuta.

3. Perdita di Conoscenza

A esposizioni superiori a 100 ppm, l'H₂S può causare rapidamente perdita di conoscenza. Il gas interferisce con la capacità delle cellule di utilizzare l'ossigeno, portando a un'interruzione della funzione cerebrale e al collasso. In questa fase, il lavoratore non ha più né sensazione né percezione del pericolo, essendo ormai privo di sensi.

4. Paralisi e Morte

Con l'esposizione continua sopra i 500 ppm, l'H₂S provoca paralisi respiratoria, danni al sistema nervoso e infine la morte. La paralisi del centro respiratorio nel cervello porta all'arresto respiratorio. Senza un intervento immediato, le conseguenze sono fatali.

Analisi del Comportamento di Gruppo

Il secondo aspetto riguarda l'effetto a catena che si verifica quando una squadra di lavoratori entra in uno spazio confinato per salvare un collega privo di sensi e, uno dopo l'altro, in sequenza, soccombono. Questo fenomeno è legato a:

Situazioni all’interno dell’ordinario conosciuto

Alcuni lavoratori, nonostante abbiano ricevuto la formazione e l’addestramento specifico, conoscano le procedure, possiedano strumenti di misura e sappiano come utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI), possono essersi trovati diverse volte in situazione di affaticamento olfattivo ma all’interno di un range (entro i 3 ppm) non pericoloso tale da rischiare la vita. In questo caso si sono limitati ad elaborare un’esperienza sulla base di “sensazioni fastidiose e percezioni di basso rischio” senza particolari necessità di “perdere troppo tempo nell’utilizzo di sistemi di misurazione e/o di DPI”.

Situazioni fuori dall’ordinario conosciuto

In situazione del tutto simili a quelle già sperimentate in passato, non riconoscendo immediatamente la gravità della situazione e, probabilmente, abituandosi a routine comportamentali non sicure e in mancanza di esperienza a situazioni non ordinarie, è verosimile portarsi in condizioni di automatismi comportamentali, non adattati al reale contesto emergenziale rischiando di portarsi nelle soglie superiori di affaticamento e paralisi olfattiva.

Alterazione dei livelli di “arousal” [1]

L'arousal si riferisce allo stato di attivazione del sistema nervoso centrale. In situazioni di emergenza, l'arousal aumenta, portando ad un aumento della condizione ortosimpatica (lotta e fuga). Ciò può sovraccaricare il sistema nervoso, riducendo la capacità di elaborare informazioni e prendere decisioni efficaci e inducendo una cecità selettiva, cioè il fenomeno per cui vediamo solo quello che per noi è più significativo in quel momento. L'iperattivazione può deteriorare rapidamente le capacità decisionali, rendendo i lavoratori incapaci di riconoscere il contesto e portando a pattern comportamentali conosciuti: “c’è un amico in pericolo e lotto per salvarlo!”.

Questi fattori combinati possono portare a una risposta inefficace e pericolosa, con conseguenze tragiche come la perdita della vita di più membri della squadra dei lavoratori e cioè quello che è accaduto, per ultimo, a Casteldaccia.

Conclusioni

Le dinamiche percettive, sia del singolo che di gruppo, in riferimento agli infortuni sul lavoro come il tragico evento del 6 maggio, dimostrano che anche i lavoratori esperti possono cadere vittime di comportamenti automatici e di routine non sicure, soprattutto in situazioni di non ordinarie (familiari/conosciute). L’alterazione dei livelli di "arousal" e la conseguente iperattivazione del sistema nervoso possono ridurre drasticamente la capacità di prendere decisioni efficaci, portando a risposte automatiche e potenzialmente letali.

Alla luce di queste considerazioni, è fondamentale proporre soluzioni interdisciplinari basate sullo sviluppo dell'attenzione e della consapevolezza.

Formare tecnici che possano applicare modelli di rischio a matrice, unendo la parte tecnico-normativa con contenuti basati sulla consapevolezza profonda e le neuroscienze applicate, è un passo cruciale per migliorare la prevenzione di questo tipo di eventi.

Introdurre programmi di formazione che integrino le neuroscienze e la mindfulness può aiutare i lavoratori a sviluppare una percezione reale del rischio e a mantenere un alto livello di attenzione anche in situazioni fuori dall'ordinario.

Da qualche anno gli autori di questo contributo si confrontano sulla necessità di collaborare fornendo un contributo interdisciplinare, supportato da evidenze scientifiche e modelli integrati, per contribuire nel creare ambienti di lavoro più sicuri e favorire una cultura della sicurezza più consapevole e proattiva, in linea con le raccomandazioni del Quadro Strategico Europeo Eu OSHA.

Ing. Carmelo G. Catanoso

Dott. Marco Ferro [2]

[1] Per “Arousal” s’intende, in psicofisiologia, una condizione che segnala l’attivazione neurovegetativa di un individuo di fronte a stimoli soggettivi o ambientali; la sua intensità varia da persona a persona e può influenzare notevolmente il funzionamento cognitivo e comportamentale.

[2] Per oltre un ventennio funzionario ASL presso SPreSAL di Torino con compiti di vigilanza e conduzione inchieste infortuni per conto della Procura della Repubblica di Torino. Ex membro gruppo regionale sui Rischi Psicosociali. Di recente, grazie a un gruppo di ricercatori e medici dell’Università degli Studi di Torino, propone modelli di training basati sulle neuroscienze, la mindfulness clinica e tecnologie IoT.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

| Rispondi Autore: mirco g. | 21/05/2024 (09:41:43) |

| Complimenti per l'articolo e la chiara descrizione del problema. Mio malgrado, sono tuttavia persuaso che troppo spesso le norme e le leggi sono fatte a uso e consumo degli avvocati e dei mega tecnici. Dobbiamo capire che le norme per funzionare devono essere semplici, comprensibili e di facile attuazione, proprio perché il nostro tessuto produttivo è fatto prevalentemente da piccole imprese che si trovano a dovere interpretare "fiumi di parole" che di concreto purtroppo hanno ben poco e lasciano spazio a troppe scappatoie. La parola d'ordine deve essere semplicità ! | |

| Rispondi Autore: Michele Montresor | 21/05/2024 (11:22:02) |

| Veramente ottimo contributo che mescola sapientemente conoscenze tecniche e "non tecniche" (NTS). Grazie mille. | |

| Rispondi Autore: Marina Atti | 21/05/2024 (12:06:44) |

| Ringrazio Carmelo Catanoso e Marco Ferro per le argomentazioni chiare ed inconfutabili. Gli infortuni, anche quelli stradali, accadono perchè non vengono rispettate le norme di sicurezza. E' quindi evidente che occorre agire sulla sensazione/percezione del rischio, come hanno egregiamente esposto i due autori, cambiando approccio della formazione che oggi si deve ispirare alle neuroscienze. E' penoso che tuttora, a seguito di infortuni mortali plurimi, ci sia ancora qualcuno che invoca più leggi ( che invece andrebbero ridotte, modificate e semplificate) e incremento delle sanzioni. Ho comunque sorriso per la metafora del carbonituro di boro riferita a inossidabili "cape toste". | |

| Rispondi Autore: DPR 177 | 21/05/2024 (16:33:25) |

| Grazie del contributo non solo tecnico! Parliamo, ad esempio, del nostro caro Safety Watcher. Il nostro Safety Watcher deve essere preparato non solo tecnicamente, ma anche nella gestione delle emozioni (teoria polivagale) e nel saper affrontare moralmente e psicologicamente i fatti tragici che potrebbero accadere. Non deve essere solo un anello della catena dei soccorsi, ma deve possedere una preparazione psico-fisica e tecnica di alto livello. Questo mestiere non è alla portata di tutti: servirebbe un'idoneità psicologica oltre a quella sanitaria. Razionalmente può sembrare un'attività semplice, ma sul piano emotivo il discorso cambia drasticamente. Attualmente, le normative si concentrano esclusivamente sulla preparazione tecnica in materia di salute e sicurezza, adottando un approccio razionale e trascurando l'aspetto emotivo e psicologico. Si parla di formazione generale, specifica, particolare, ecc., ma non c'è nulla riguardo alla gestione delle emozioni, che dovrebbe essere obbligatoria! Scusate, ma devo andare a certificare i contratti. La prevenzione è importante. | |

| Autore: Disilluso | 22/05/2024 (08:40:38) |

| Carissimo amico, è tutto molto bello, ma già parlare di safety watcher quando gli operatori che generalmente ci lasciano le penne lo fanno sturando fogne o silos di vinaccia con una bottespurgo, dovrebbe portarci a fare davvero l'analisi del contesto. Saranno certo giusti i riscontri psicologici di cui parli, ma se l'attestato è finto, riuscirai mai a convincere un qualche DDL a mandare Abdul dallo psicologo? | |

| Rispondi Autore: Giuseppe Scarpino | 21/05/2024 (17:29:35) |

| Complimenti ai due autori del presente articolo. Una lettura molto scorrevole e condivisibile, indicatore di approfondita conoscenza/padronanza dell’argomento trattato. Chiunque abbia mai operato in ambienti confinati per varie ragioni (lavori di manutenzione ed altri similari oppure Soccorso Tecnico Urgente - STU). Anch’io sono convinto che bisogna insistere nel riuscire a trasmettere un’adeguata/puntuale percezione del rischio aumentando dunque la consapevolezza dei lavoratori addetti ad operare in ambienti confinati. Come precisato dagli autori, in realtà piccole e meno strutturate rispetto a quelle più grandi ed organizzate la situazione non è sovrapponibile. Spesso nelle piccole realtà il datore di lavoro opera esso stesso in prima persona (sono molti gli infortuni mortali che vedono il datore di lavoro). Magari ha più esperienza dei suoi pochi collaboratori che potrebbero essere assunti da poco, magari scende per primo fa una piccola operazione iniziale per avviare quelle successive ecc.. Nelle piccole realtà soprattutto è più probabile che accadano incidenti. Le variabili sono diverse legate a prassi ecc. ma tutte riconducibili alla premessa fatta nell’ottimo articolo qui pubblicato. Dunque lo sforzo maggiore di dare una adeguata consapevolezza dovrebbe concentrarsi nelle piccole e piccolissime imprese che spesso sono quelle che operano in diversi campi (…). Le proposte sviluppate dagli autori sono praticabili e condivisibili. Lavorare sulla “percezione del rischio” a tutti i livelli dell’organizzazione, dal primo tecnico/ragioniere (laddove esiste, parliamo di organizzazioni strutturate) che prende la commessa, all’operaio che dovrà calarsi in ambiente confinato. Sapere a priori quali sono i valori attesi dell’atmosfera in cui andremo a operare? In ogni caso la fase successiva salvo altre eventuali operazioni preliminari non può non essere quella sul campo: prima di operare effettuare le dovute misure/rilevamenti con gli strumenti in dotazione (oggi molto accurati ed affidabili); rilevare i valori da fuori evitando assolutamente di entrare “prima” della prima lettura dello strumento, in particolare curare i rilevamenti nella parte bassa dell’ambiente; quindi “valutare” se ciò che abbiamo rilevato sono i valori “attesi” in una finestra di ragionevolezza e comunque compatibili con l’ambiente confinato rispetto alla destinazione d’uso; in caso di affermazione rivediamo i nostri equipaggiamenti ed attrezzature domandandoci - ancora una volta - sono o meno adeguati? Se la risposta è affermativa allora si può operare: imbragare l’operatore di prima linea (con autorespiratore, valutare), questo dev’essere in costante contatto con la vedetta in superficie, avere lo strumento in dotazione, per qualsiasi sentore/percezione/rilevamento strumentale anomalo/variazione delle condizioni atmosferiche dell’ambiente ecc., il lavoratore dev’essere immediatamente fatto risalire in superficie assistendolo nella risalita attraverso l’imbrago che non deve avere nessun intoppo/attrito con le strutture/ostacoli al contorno. In ogni caso queste operazioni dovrebbero durare poco o comunque lo stretto necessario, ben pianificate, con attrezzature adeguate. Nel caso invece di risposta negativa sui valori attesi, ritorniamo al punto di partenza, il lavoro non può effettuarsi nell’immediato, dobbiamo meglio prepararci anche nella preparazione dell’ambiente stesso perché non è più l’ambiente che ci aspettavamo. In caso rivolgersi a chi ha maggiore esperienza nel campo specifico. Meglio quindi rivalutare tutta l’operazione, rinviare al giorno/settimana/mese successivo (non è il caso del STU, ovviamente) per operare doverosamente prima con maggior consapevolezza, meglio attrezzati, meglio preparati. Sicuramente bisogna insistere su questi aspetti - come suggerito dagli autori - e non soltanto nell’aumentare norme e sanzioni comunque necessarie. Mi rendo comunque conto che fare è diverso dallo scrivere da fuori dal cantiere. Comunque è pur vero che da qualche parte bisogna iniziare. Per questo motivo occorre Ringraziare gli autori di questo importante articolo da scaricare in pdf e salvare tra i preferiti, molto utile e direi completo. Grazie ancora e compliementi. Cordiali saluti e buon lavoro in sicurezza a tutti. Giuseppe Scarpino (Capo reparto esperto del CNVVF). | |

| Rispondi Autore: Giuseppe Scarpino | 21/05/2024 (17:53:56) |

| Complimenti ai due autori del presente articolo. Una lettura molto scorrevole e condivisibile, indicatore di approfondita conoscenza/padronanza dell’argomento trattato. Chiunque abbia mai operato in ambienti confinati per varie ragioni (lavori di manutenzione ed altri similari oppure Soccorso Tecnico Urgente - STU). Anch’io sono convinto che bisogna insistere nel riuscire a trasmettere un’adeguata/puntuale percezione del rischio aumentando dunque la consapevolezza dei lavoratori addetti ad operare in ambienti confinati. Come precisato dagli autori, in realtà piccole e meno strutturate rispetto a quelle più grandi ed organizzate la situazione non è sovrapponibile. Spesso nelle piccole realtà il datore di lavoro opera esso stesso in prima persona (sono molti gli infortuni mortali che vedono il datore di lavoro). Magari ha più esperienza dei suoi pochi collaboratori che potrebbero essere assunti da poco, magari scende per primo fa una piccola operazione iniziale per avviare quelle successive ecc.. Nelle piccole realtà soprattutto è più probabile che accadano incidenti. Le variabili sono diverse legate a prassi ecc. ma tutte riconducibili alla premessa fatta nell’ottimo articolo qui pubblicato. Dunque lo sforzo maggiore di dare una adeguata consapevolezza dovrebbe concentrarsi nelle piccole e piccolissime imprese che spesso sono quelle che operano in diversi campi (…). Le proposte sviluppate dagli autori sono praticabili e condivisibili. Lavorare sulla “percezione del rischio” a tutti i livelli dell’organizzazione, dal primo tecnico/ragioniere (laddove esiste, parliamo di organizzazioni strutturate) che prende la commessa, all’operaio che dovrà calarsi in ambiente confinato. Sapere a priori quali sono i valori attesi dell’atmosfera in cui andremo a operare? In ogni caso la fase successiva salvo altre eventuali operazioni preliminari non può non essere quella sul campo: prima di operare effettuare le dovute misure/rilevamenti con gli strumenti in dotazione (oggi molto accurati ed affidabili); rilevare i valori da fuori evitando assolutamente di entrare “prima” della prima lettura dello strumento, in particolare curare i rilevamenti nella parte bassa dell’ambiente; quindi “valutare” se ciò che abbiamo rilevato sono i valori “attesi” in una finestra di ragionevolezza e comunque compatibili con l’ambiente confinato rispetto alla destinazione d’uso; in caso di affermazione rivediamo i nostri equipaggiamenti ed attrezzature domandandoci - ancora una volta - sono o meno adeguati? Se la risposta è affermativa allora si può operare: imbragare l’operatore di prima linea (con autorespiratore, valutare), questo dev’essere in costante contatto con la vedetta in superficie, avere lo strumento in dotazione, per qualsiasi sentore/percezione/rilevamento strumentale anomalo/variazione delle condizioni atmosferiche dell’ambiente ecc., il lavoratore dev’essere immediatamente fatto risalire in superficie assistendolo nella risalita attraverso l’imbrago che non deve avere nessun intoppo/attrito con le strutture/ostacoli al contorno. In ogni caso queste operazioni dovrebbero durare poco o comunque lo stretto necessario, ben pianificate, con attrezzature adeguate. Nel caso invece di risposta negativa sui valori attesi, ritorniamo al punto di partenza, il lavoro non può effettuarsi nell’immediato, dobbiamo meglio prepararci anche nella preparazione dell’ambiente stesso perché non è più l’ambiente che ci aspettavamo. In caso rivolgersi a chi ha maggiore esperienza nel campo specifico. Meglio quindi rivalutare tutta l’operazione, rinviare al giorno/settimana/mese successivo (non è il caso del STU, ovviamente) per operare doverosamente prima con maggior consapevolezza, meglio attrezzati, meglio preparati. Sicuramente bisogna insistere su questi aspetti - come suggerito dagli autori - e non soltanto nell’aumentare norme e sanzioni comunque necessarie. Mi rendo comunque conto che fare è diverso dallo scrivere da fuori dal cantiere. Comunque è pur vero che da qualche parte bisogna iniziare. Per questo motivo occorre Ringraziare gli autori di questo importante articolo da scaricare in pdf e salvare tra i preferiti, molto utile e direi completo. Grazie ancora e compliementi. Cordiali saluti e buon lavoro in sicurezza a tutti. Giuseppe Scarpino (Capo reparto esperto del CNVVF). | |

| Rispondi Autore: PAOLO FIORETTI | 26/05/2024 (11:25:28) |

| Concordo pienamente. Fin dalla scrittura del 81/08, cui ho partecipato in prima persona, ho insistito, senza trovare consenso, nell'introdurre una terminonolgia adeguata (si parla tuttora gas deleteri!!!), ma la necessità di fare in fretta non ha consentito di migliorare fattivamente il testo, figurarsi di introdurre classificazioni analoghe a quelle di paesi più avanzati e, semplicemente, coerenti nella predisposizione di testi legislativi. | |

| Rispondi Autore: Carmelo Catanoso | 27/05/2024 (14:12:00) |

| Fioretti, hanno avuto 13 anni per metterci mano ma non hanno fatto neanche una errata corrige sul titolo del DPR 177/2011 dove ancora, sulla Gazzetta Ufficiale, si legge: Ambienti sospetti d'inquinamento o CONFINANTI. Provvedimento passato da tre uffici legislativi e nessuno se ne è accorto. | |

| Rispondi Autore: Pino | 02/06/2024 (20:27:00) |

| Chiamamolo come vogliamo quello ...spazio, luogo, posto pericoloso..importante e mettere in atto le semplici 4 cose che servokp a capire se è un posto dove possiamo entrare in costume da bagno o con lo scafandro. La fregatura è che nn ci si accerta della pericolosità del posto | |