Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing' ![Amianto: quadro informativo aggiornato e strumenti pratici Amianto: quadro informativo aggiornato e strumenti pratici]()

![]()

![]()

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Amianto: quadro informativo aggiornato e strumenti pratici

Pubblichiamo l’intervento di Cesare Bulgheroni (Avvocato, Esperto legale Patronato ANMIL) presentato il 14 ottobre al convegno ANMIL " Rischio amianto: il quadro informativo aggiornato e gli strumenti pratici per la migliore assistenza e tutela”.

Profili processuali per il riconoscimento delle malattie da amianto, il successo di ANMIL

Il mio intervento si svilupperà in alcuni punti per cercare di dare una panoramica sia pure concisa delle problematiche relative alle esposizioni all'amianto ed alle sue conseguenze sulla salute umana in ambito processuale.

In particolare ci soffermeremo dunque in primo luogo sulla fase del riconoscimento delle patologie da amianto quale presupposto per la nascita di un procedimento penale.

Al riguardo va subito ricordato che l’esposizione all’amianto è causa di malattie caratteristiche che se insorgono segnalano di per sè che l’esposizione di chi si è ammalato è avvenuta.

Tali malattie sono elencate nella tabella delle malattie professionali allegate al DPR 1124/1956 come aggiornata dal DM 9.4.2008 -slide 1 al riguardo:

Il D.P.R. 1124/1965 e la tabella delle malattie professionali (recentemente aggiornata con d.m. 9 aprile 2008), entrato in vigore il 22 aprile 2008, riconoscono come causate dall’esposizione ad asbesto le seguenti patologie:

a) Placche e ispessimenti pleurici con o senza atelettasia rotonda (j92);

b) Mesotelioma pleurico (c45.0);

c) Mesotelioma pericardico (c45.2);

d) Mesotelioma peritoneale (c45.1);

e) Mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7);

f) Carcinoma polmonare (c34);

g) Asbestosi (j61).

h) Fibrosi polmonare (j68.4).

e, in particolare, va ricordato il mesotelioma nelle sue varie specificazioni quale vero e proprio killer.

È infatti ormai unanimamente riconosciuto che le particelle di asbesto/amianto sono dannose alla salute umana sia se inalate sia se ingerite. Le particelle di asbesto possono entrare infatti nell'organismo sia se inalate sia per via gastro-intestinale (ingerite coi cibi) oppure attraverso le mucose di organi raggiunti da acqua potabile inquinata quando fosse distribuita da reti idriche fatte da tubazioni di Eternit sia a seguito di lavaggi sia anche solamente a seguito dell'uso di indumenti intimi lavati con acqua inquinata.

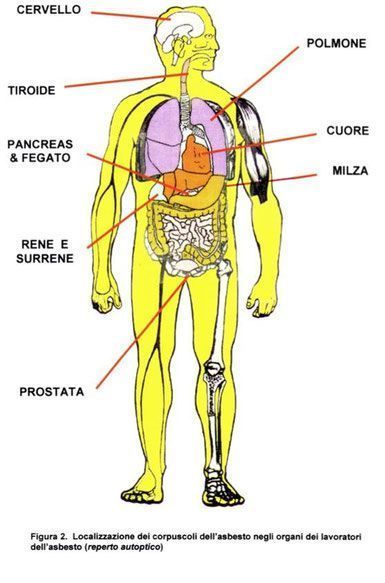

Ciò ha come conseguenza il fatto che le particelle di asbesto si localizzano praticamente in qualunque parte del corpo (cervello, tiroide, polmone, pancreas e fegato, cuore, milza, rene e surrene, prostata) – Figura 1 - Corpo con localizzazione dell'asbesto negli organi dei lavoratori

Figura 1: Localizzazione dei corpuscoli dell’asbesto negli organi dei lavoratori dell’asbesto (reperto autoptico)

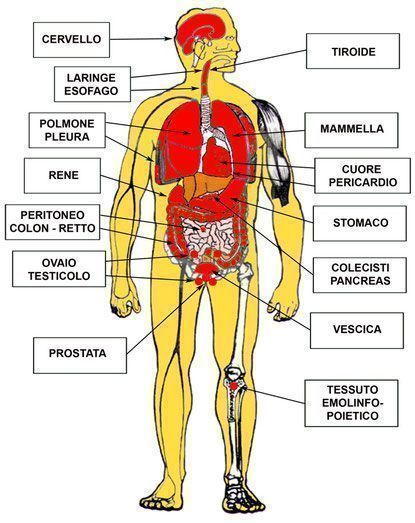

In seguito all'innesco molecolare della cancerogenesi nei tessuti esposti s'instaura un processo c.d. competitivo tra cancerogeni e meccanismi naturali di difesa contro il cancro: se in dipendenza della dose di asbesto assunta – che dipende dalla concentrazione del minerale nell'ambiente di lavoro o di vita e dal tempo di esposizione a esso – la cancerogenesi prevale è inevitabile l'insorgenza di un tumore maligno.

Figura 2 - Corpo con localizzazione dei tumori da asbesto

Uno studio della Columbia University di New York del 2006, oltretutto, ha dimostrato al contrario della comune credenza secondo cui sarebbe necessaria una lunga latenza (+ di 15 anni e fino a 40) per lo sviluppo del mesotelioma pleurico che in meno di 5 anni esso si è sviluppato in persone che erano vicine a Ground Zero l'11 settembre 2001 e sono morte entro il maggio 2006 per avere respirato in grandi quantità a causa del crollo delle Torri Gemelle fibrille di asbesto.

Da ciò se ne può desumere che anche l'esposizione per brevi periodi all'asbesto in quantitativi importanti provoca l'insorgenza della patologia tumorale da amianto.

Si può sostanzialmente affermare che in un territorio in cui si riscontrino casi di insorgenza di mesoteliomi nella popolazione significa che esiste o è esistita una fonte di esposizione all'amianto (solitamente una o più unità produttive in cui erano usate fibre di amianto nelle lavorazioni o negli stabilimenti) e obbliga in ogni modo la Procura della Repubblica competente territorialmente ad eseguire indagini per verificare come tale esposizione sia avvenuta e nel caso di lavorazioni con uso di fibre di amianto vanno verificate le modalità dell'uso di esse e se sia stata adottata ogni cautela antinfortunistica al riguardo.

Presupposta l’equazione insorgenza di mesoteliomi = necessità di indagini della Procura insorgenza di mesoteliomi = necessità di indagini della Procura

Vanno esaminate le problematiche al riguardo per potere giungere al rinvio a giudizio degli indagati – normalmente i componenti dei consigli di amministrazione, i direttori di stabilimento, i dirigenti con incarichi operativi – cercando di superare le obiezioni difensive che si riscontrano normalmente nei vari processi pendenti riguardo alle esposizioni all'amianto e le conseguenze di esse.

DIFESA

Le difese delle società si incentrano su 3 punti in particolare:

a. Le cautele che comunque le società adottano;

b. Le deleghe date ai dirigenti che escluderebbero la responsabilità penale del CdA;

c. La riconoscibilità del nesso di causalità e l’esclusione di altre cause di insorgenza delle malattie.

ORGANI INQUIRENTI

Gli organi inquirenti a loro volta si soffermano nelle loro indagini su 3 punti in particolare:

1) la colpa;

2) il nesso di causalità;

3) la posizione di garanzia.

Come si nota, dunque, e come vale la pena sottolineare, i punti problematici riguardo all'insorgenza delle malattie tipiche da esposizione all'amianto e dell'individuazione delle responsabilità conseguenti sia dal punto di vista accusatorio che da quello difensivo collimano, salvo ovviamente che per le difese tali punti problematici ESCLUDONO la responsabilità degli imputati mentre per gli organi inquirenti essi CONFERMANO le colpe e le responsabilità.

Mettiamo allora a confronto per cercare di capire come normalmente questi processi sviluppano i punti problematici sopra evidenziati e le diverse prospettive di accusa e difesa.

La colpa e le cautele adottate

A questo riguardo va ricordato che la reale pericolosità dell'amianto non è stata riconosciuta fino al 1960 circa, data in cui svariati studi epidemiologici confermano che esiste un nesso tra l'esposizione all'amianto e l'insorgenza del mesotelioma. Per ricordare sommariamente le tappe della progressiva conoscenza del problema esposizione all'amianto ed insorgenza di malattie elenchiamo di seguito.

Storia del rischio amianto

1908 – Vengono segnalate per la prima volta casi di fibrosi polmonare in soggetti esposti all’amianto;

1927 – Viene definita in modo completo e formale “L’asbestosi”;

1933 –Viene effettuato il primo tentativo di regolamentare i rischi dei lavoratori esposti all’amianto;

1935 – Viene descritto il primo caso di carcinoma polmonare in esposti all’amianto;

1943 – Viene inserito l’asbesto nell’elenco italiano delle malattie con obbligo di assicurazione contro le malattie professionali;

1947 – Viene conclamato il nesso amianto-mesotelioma;

1960 – Vengono prodotti innumerevoli studi epidemiologici comprovanti il nesso tra amianto e asbestosi, mesotelioma, carcinoma polmonare;

1986 – Viene emanata l’ordinanza del Ministero della Sanità 26/06/86 che recependo la direttiva europe 83/478 limita l’immissione nel mercato e l’uso della crocidolite (è un tipo di asbesto);

1988 – Viene emanato il DPR 215/88 che vieta l’immissione nel mercato e l’uso di tutti i tipi di amianto nei giocattoli, articoli per fumatori, pitture e vernici;

1991 – Emanazione della legge 277 con la quale vengono impartite le disposizioni per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione agli agenti chimici fisici e biologici;

1992 – Emanazione della legge 257 con la quale viene promulgato il divieto dell’impiego dell’amianto.

Ben si comprende che le difese delle società i cui dirigenti siano indagati per non avere adottato ogni cautela per evitare l'esposizione all'amianto dei lavoratori cerchino di trincerarsi dietro all'ignoranza del problema-amianto fino ad almeno gli anni '60/'70 ma va detto che al momento attuale il problema è stato risolto – e direi brutalmente – con la sentenza della Cassazione riguardo al caso Eternit.

In quel famoso caso, infatti, per i Giudici della Cassazione il processo per i morti di amianto era prescritto prima ancora di cominciare e l’accusa avrebbe dovuto contestare non il disastro ma l’omicidio e le lesioni. Così la Corte di Cassazione ha mandato assolto Stephan Schmidheiny, magnate svizzero di Eternit finché la società non è fallita nel 1986 dopo che la Corte d’appello lo aveva condannato a 18 anni di reclusione.

Ad avviso della Cassazione “a far data dall’agosto dell’anno 1993″ era ormai acclarato l’effetto nocivo delle polveri di amianto la cui lavorazione, in quell’anno, era stata “definitivamente inibita, con comando agli Enti pubblici di provvedere alla bonifica dei siti. E da tale data – si legge nelle motivazioni – a quella del rinvio a giudizio (2009) e della sentenza di primo grado (13/02/2012) sono passati ben oltre i 15 anni previsti” per “la maturazione della prescrizione in base alla legge 251 del 2005″. Secondo i giudici della Cassazione l’imputazione di disastro contestata a Schmidheiny non era la più adatta da applicare per il rinvio a giudizio dal momento che la condanna massima sarebbe troppo bassa, per chi miete morti e malati, perché punita con 12 anni di reclusione. In pratica “colui che dolosamente provoca, con la condotta produttiva di disastro, plurimi omicidi, ovverosia, in sostanza, una strage” verrebbe punito con solo 12 anni di carcere e questo è “insostenibile dal punto di vista sistematico, oltre che contrario al buon senso”. Gli ermellini ritengono dunque che il “Tribunale ha confuso la permanenza del reato con la permanenza degli effetti del reato. Per la Cassazione “la consumazione del reato di disastro non può considerarsi protratta oltre il momento in cui ebbero fine le immissioni delle polveri” d’amianto “prodotte dagli stabilimenti” gestiti da Schmidheiny e cioè “non oltre il mese di giugno dell’anno 1986, in cui venne dichiarato il fallimento delle società del gruppo”. Con il fallimento scrive la Cassazione “venne meno ogni potere gestorio riferibile all’imputato e al gruppo svizzero” e gli stabilimenti (Casale Monserrato e Cavagnoloin Piemonte, Bagnoli in Campania e Rubiera in Emilia), cessarono l’attività produttiva “che aveva determinato e completato per accumulo e progressivo incessante incremento la disastrosa contaminazione dell’ambiente lavorativo e del territorio circostante”.

Peraltro, e per dovere di cronaca, il procuratore aggiunto di Torino Raffaele Guariniello dopo la lettura del dispositivo della sentenza aveva detto: “Non bisogna demordere. Non è una assoluzione. Il reato c’è. E adesso possiamo aprire il capitolo degli omicidi”. E proprio a fine novembre 2014 si è chiusa l’inchiesta bis sull'Eternit questa volta per omicidio volontario sulla morte di 256 persone.

Il commento che possiamo e dobbiamo fare di questa decisione è che il problema della consapevolezza della pericolosità dell'esposizione all'amianto viene fatto risalire nella sostanza alla direttiva della Comunità Europea del 1983 e che quindi è solo da quel momento che si può pretendere dalle società il rispetto delle normative anti-amianto perchè anteriormente le difese avrebbero buon gioco a sostenere l'ignoranza del problema da parte dei loro assistiti.

Peraltro pure va sottolineato il problema relativo alla prescrizione dei reati per cui il disastro ambientale – che pure come abbiamo visto è stato contestato nel caso Eternit – si prescrive ben prima degli omicidi colposi aggravati dal mancato rispetto delle normative antinfortunistiche in quanto per il disastro ambientale la prescrizione è pari a 15 anni mentre per i plurimi omicidi colposi aggravati arriva al doppio. Il che, peraltro, considerato il talvolta lunghissimo periodo di latenza della malattia (fino a 40 anni), spesso impedisce che i processi penali possano avere luogo poichè dal momento dell'esposizione, che è il momento in cui il fatto viene commesso, e quello dell'evento-malattia (o morte) può spesso passare un tempo superiore a quello della prescrizione del reato.

Il punto riguardante la colpa e le cautele adottate, dunque, può essere concluso affermandosi che all'imprenditore è sicuramente addebitabile una colpa penalmente rilevante ove non abbia adottato cautele per l'eliminazione dell'uso dell'amianto nelle lavorazioni e negli ambienti lavorativi almeno dal 1986 in poi.

Passiamo ora al secondo punto problematico per difesa ed accusa riguardante le deleghe e le posizioni di garanzia

Come a tutti ben noto l'imprenditore – inteso nell'accezione ampia di datore di lavoro – riveste una posizione di garanzia nel senso che a lui è richiesto di impedire eventi dannosi quali gli infortuni sul lavoro.

Lo prevede l'art. 40 comma 2 del codice penale secondo cui:Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.

Il nostro codice penale all’articolo 40 sancisce cioè una piena equiparazione tra le cause attive (azioni) e quelle passive (omissioni) degli eventi delittuosi, a condizione che sussista l’obbligo giuridico di impedire l’evento.

Per l’individuazione della fonte del suddetto obbligo non è sufficiente fare riferimento al principio del “neminem laedere” cioè all'obbligo vigente per tutti di non nuocere ad alcuno sancito dall’art. 2043 del codice civile (Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno), ma è necessaria una norma di legge che lo preveda specificatamente, ovvero l’esistenza di particolari rapporti giuridici od ancora una data situazione in ragione della quale il soggetto sia tenuto a compiere una determinata attività a protezione del diritto altrui.

Tale obbligo giuridico di impedire l’evento fa sorgere in capo al soggetto su cui grava la c.d. “posizione di garanzia”, consistente nel dovere di porre in essere tutte le misure necessarie a tutelare il soggetto ritenuto più debole e, quindi, da garantire.

Essa, pertanto, è ravvisabile non solo quando vi sia un rapporto di tutela tra il garante e il titolare di un determinato bene, ma anche quando la necessità di tutela del soggetto garantito sorga nell’ambito di un’attività che si svolge sotto un potere di organizzazione e di direzione di un altro soggetto.

Questa è esattamente la posizione in cui si trova l'imprenditore/datore di lavoro: riveste una posizione di garanzia consistente nel dovere di porre in essere tutte le misure necessarie a tutelare il soggetto ritenuto più debole cioè il lavoratore!

Per cercare di evitare che il datore di lavoro (il Presidente del CdA, i membri del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Delegati) rivesta la posizione di garanzia per cui se avviene un infortunio il responsabile penalmente secondo l'art. 40 del codice penale rimarrebbe lui - nonché certamente per esigenze commerciali, amministrative, organizzative o di gestione – viene sempre più spesso adottata la c.d. delega di funzioni (come anticipavamo cavallo di battaglia delle difese per cercare di tenere scevri dalla responsabilità penale l'imprenditore!) da cui consegua anche il trasferimento della posizione di garanzia, così che l’obbligo (giuridico) di impedire l’evento non gravi più su un solo soggetto, ma venga ad avere diversi titolari.

All’interno di una azienda, incontrovertibile è la posizione di garanzia in capo al datore di lavoro (rectius, imprenditore) il quale, ex art. 2087 codice civile è tenuto “ad adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Con riferimento, poi, alla delega di funzione essa, inizialmente, era attuabile solo nelle imprese di notevoli o grandi dimensioni (Cass. N.502/1981), considerato che nelle piccole e medie (imprese) l’imprenditore ben poteva personalmente e da solo gestire tutte le attività di organizzazione e controllo sui dipendenti.

Successivamente, il criterio quantitativo ha ceduto il passo ad un criterio qualitativo, di talché si è reso possibile attuare la delega di funzioni anche nelle aziende di piccole dimensioni (Cass. N. 27/04/1987).

C’è da dire che la delega di funzioni non è attuabile sine condizione. Ed infatti, la delega deve rispondere ad effettive esigenze dell’impresa e, pertanto, non può esonerare del tutto l’imprenditore dalla responsabilità per l’inosservanza di norme sanzionate penalmente.

Peraltro, perché invece la delega di funzioni possa operare anche penalmente, la Giurisprudenza ha elaborato alcuni principi a cui la delega deve attenersi per potere effettivamente tenere indenne l'imprenditore da responsabilità penale.

1. Il delegato deve essere formalmente dotato di una delega scritta ed accettarla;

2. Il delegato deve essere dotato di autonomia di spesa congrua ai propri compiti e dei poteri necessari per l’adempimento degli obblighi oggetto della delega sino a poter decidere se necessario di bloccare la produzione;

3. Il delegato deve comunque essere tecnicamente qualificato.

Rispettate tali condizioni è, pertanto, possibile una delega di funzioni all’interno di un’impresa, quali che siano le sue dimensioni.

Di conseguenza, diversi saranno i titolari della posizione di garanzia, ciascuno dei quali sarà destinatario di almeno una parte dell’obbligo di tutela imposto dalla legge con l'effetto che l'imprenditore potrà cercare di andare esente da responsabilità invocando l’esaurimento del rapporto obbligatorio o il sub-ingresso in tale obbligo da parte di terzi.

Permane comunque un automatico addebito di responsabilità in capo all'imprenditore pure in caso di delega di funzioni per due ordini di ragioni:

1. l’esistenza di una delega di funzioni non priva il delegante della relativa e conseguente posizione di garanzia sua propria;

2. in una struttura di tipo apicale colui che è posto al vertice è, sempre e comunque, quantomeno responsabile in termini di culpa in eligendo (colpa nello scegliere) e culpa in vigilando (colpa nel vigilare),in quanto su di esso grava in ogni caso un obbligo di vigilanza sull’operato dei sottoposti e un onere relativo ai criteri di scelta dei soggetti ai quali delegare talune delle proprie funzioni.

In sintesi ed a conclusione del punto in esame riguardo alla posizione di garanzia ed alla delega di funzioni possiamo affermare, dunque, che:

A) l'imprenditore è responsabile di quello che avviene nel contesto della sua organizzazione produttiva;

B) la sua responsabilità tramite la delega di funzioni può essere mitigata ove siano rispettati i principi elaborati dalla Giurisprudenza circa le formalità della delega, l'autonomia di spesa ed effettività del potere decisionale, e la competenza tecnica del delegato.

Insomma se il delegato sia effettivamente tale e non una semplice testa di legno su cui scaricare le responsabilità l'imprenditore non rivestirà il ruolo di garanzia che sarà invece rivestito dal delegato.

Veniamo infine al terzo e più delicato punto riguardo alle problematiche processuali legate alle malattie da esposizione all'amianto.

La riconoscibilità del nesso di causalità tra insorgenza della malattia ed esposizione all'amianto.

In generale va detto che nell'ambito dell'accertamento del fatto oggettivo di reato, un profilo di particolare problematicità è quello dell'individuazione del nesso di causalità tra la condotta e l'evento dannoso (o pericoloso) che integra il fatto di reato.

La necessità del nesso di causalità tra condotta ed evento è sancita, innanzi tutto, dall'art. 40 cp a mente del quale nessuno può essere chiamato a rispondere di un fatto di reato se l'evento dannoso o pericoloso da cui il reato dipende non siacausa della sua azione o della sua omissione.

La necessità del nesso di causalità è, peraltro, desumibile dalla stessa Carta Costituzionale che, all'art. 27, sancisce il principio della personalità della responsabilità penale con la conseguente esclusione della possibilità di configurare una responsabilità per fatto altrui.

Ciò posto, il nodo problematico di maggiore complessità con riferimento al nesso di causalità, è costituito dal fatto che, alla determinazione dell'evento dannoso o pericoloso da cui dipende l'esistenza del reato, concorrono numerosi fattori causali e, tra di essi, si colloca la condotta del presunto autore del reato.

Perché un evento accada, infatti, le cause di esso – i suoi fattori causali - sono molteplici: vengo ucciso da un rapinatore perché mi ha sparato ma anche perché sono andato in quella banca quel giorno a quell'ora perché ho incontrato un amico che mi ha parlato di un suo problema e perché quella mattina dovevo fare un bonifico a favore di Equitalia perché mia moglie aveva preso una multa e non l'aveva pagata e infine perché sono uscito di casa quella mattina. Insomma la causa della mia uccisione sono tutti insieme: il rapinatore, il mio amico, mia moglie, Equitalia e io stesso!

Al fine di ritenere integrato il requisito del nesso di causalità, occorrerà stabilire se sia sufficiente che la condotta dell'agente rappresenti una delle condizioni del verificarsi dell'evento dannoso o pericoloso sul piano strettamente naturalistico (teoria della condicio sine qua non) ovvero se sia necessario un quid pluris e, cioè, che l'evento dannoso o pericoloso rientri in un processo causale dominabile in quanto conforme alle conoscenze della migliore scienza ed esperienza del momento.

Tali aspetti problematici relativi al nesso di causalità sono affrontati dal codice nell'art. 41 cp e, implicitamente, secondo parte della dottrina, nell'art. 45 cp (che si riferisce al caso fortuito ed alla forza maggiore).

Il 1° comma dell'art. 41 cp stabilisce che il nesso di causalità tra azione od omissione ed evento non viene meno per la sussistenza di concause preesistenti contestuali o sopravvenute (nell'esempio di prima le concause sono l'amico, la moglie e equitalia...e me stesso). Il primo comma dell'art. 41 sembrerebbe, dunque, con riferimento al nesso di causalità, accogliere una concezione rigorosamente naturalistica del medesimo, sì da ritenere causa dell'evento dannoso o pericoloso ogni azione od omissione che abbia concorso alla sua determinazione; tale interpretazione del nesso di causalità trova conferma nel 3° comma dell'art. 41 che, tra le concause, individua esplicitamente anche il fatto illecito altrui. Un temperamento, secondo la giurisprudenza e parte della dottrina, di tale ampia concezione del nesso di causalità è, invece, rappresentata dal 2° comma dell'art. 41 a mente del quale esclude il nesso di causalità il fatto sopravvenuto che sia, di per se, idoneo a determinare l'evento dannoso o pericoloso da cui dipende il fatto di reato (nel nostro esempio la causa sopravvenuta causalmente sufficiente è la condotta del rapinatore che spara perché altrimenti mia moglie che non paga la multa ed Equitalia che mi manda la cartella esattoriale da sole non mia avrebbero ucciso...magari sì, ma è un altro argomento).

Alcuna dottrina ha sottolineato come l'art. 41 2° comma cp sia volto ad escludere il nesso di causalità allorché alla produzione dell'evento concorrano fattori eccezionali. Tali fattori eccezionali, infatti, rendono l'evento medesimo come una conseguenza non prevedibile, secondo la migliore scienza ed esperienza del momento, dell'azione o dell'omissione.

Peraltro fattori eccezionali sarebbero anche quelli preesistenti o contestuali. La dottrina ha ritenuto che l'esclusione del nesso di causalità sulla base dei fattori eccezionali antecedenti o contestuali possa desumersi dall'art. 45 cp che regola le fattispecie del caso fortuito e della forza maggiore.

In ogni modo certamente possiamo concludere che per l'individuazione della responsabilità penale è necessario stabilire un certo nesso di causalità tra la condotta dell'agente e l'evento illecito.

Nel caso che ci interessa, dunque, per poter affermare la responsabilità penale dell'imprenditore si deve individuare con certezza un nesso di causalità tra la sua condotta – che normalmente sarà omissiva per non avere adottato ogni dispositivo antinfortunistico per evitare l'esposizione del lavoratore alle fibre di amianto – e l'insorgenza della malattia.

Poniamo infatti che nell'ambito professionale in cui il lavoratore svolge la sua prestazione non vi sia alcuna esposizione all'amianto e che invece tale esposizione avvenga perché nel garage di casa sua esiste una tettoia in eternit: è intuitivo che in un caso del genere non sussiste alcun nesso tra la malattia sviluppata dal lavoratore e la condotta del datore di lavoro che, ove eventualmente fosse stato indagato, avrebbe diritto a vedersi archiviare il procedimento contro di lui per non avere commesso il fatto. D'altronde il problema non sta tanto in vicende così nette ma in quelle in cui comunque vi sia stata esposizione all'amianto dei lavoratori in ambito professionale.

Esaminiamo al riguardo una sentenza molto recente che ha proprio affrontato il problema del riconoscimento del nesso di causa in ambito di esposizione dei lavoratori all'amianto.

La sentenza in esame – del febbraio del 2015 - ha visto il Tribunale di Milano assolvere sei ex dirigenti della centrale termoelettrica Enel di Turbigo dall'accusa di omicidio colposo in relazione al decesso per mesotelioma pleurico di otto ex dipendenti della centrale, che erano stati esposti ad amianto nello svolgimento dell'attività lavorativa presso la centrale.

Il Tribunale di Milano ha ritenuto di non poter affermare con assoluta certezza che le esposizioni patite dai lavoratori nei periodi di tempo in cui i singoli imputati hanno rivestito le rispettive posizioni di garanzia abbiano avuto un ruolo causale nella genesi e nello sviluppo delle malattie che hanno portato al decesso delle persone offese.

La prima parte della sentenza è dedicata alla descrizione delle condizioni di lavoro dei dipendenti della centrale termoelettrica di Turbigo. Rispetto a questo tema, la sentenza ritiene che le numerose testimonianze rese nel corso dell'istruttoria e le consulenze tecniche acquisite abbiano provato, da un lato, che "i lavoratori della centrale - oltre ad essere esposti ad un rischio che può definirsi ambientale derivante dalla presenza nella centrale di ingenti quantitativi di amianto [...] - eseguivano operazioni che determinavano una loro diretta esposizione alla inalazione di fibre di amianto" (pag. 24); dall'altro lato, che, a fronte di questa situazione di pericolo, presso la centrale non erano state adottate "adeguate e doverose misure di prevenzione" (pag. 37). Ad avviso del Tribunale, quindi, non vi sarebbero dubbi sul fatto che "i lavoratori della centrale Enel di Turbigo sono stati impropriamente esposti, seppure in termini progressivamente decrescenti nel tempo, all'inalazione di fibre d'amianto" (pag. 49).

Stabilito ciò, il Tribunale sposta quindi l'attenzione sul tema del nesso causale, il cui accertamento risulta qui particolarmente complesso, in ragione del fatto che i lavoratori si sono ammalati a seguito di esposizioni ad amianto prolungate nel tempo, di cui solo una parte addebitabile agli imputati.

A tal proposito, la sentenza chiarisce che l'accertamento del nesso eziologico deve articolarsi in tre diversi passaggi fondamentali: (1) la verifica della correttezza della diagnosi di mesotelioma pleurico; (2) l'accertamento circa l'origine lavorativa delle patologie che hanno provocato la morte delle persone offese; (3) la verifica dell'attribuibilitàdegli eventi lesivi agli imputati.

Con riferimento al primo passaggio, la sentenza dichiara di "concordare con le conclusioni sia del consulente tecnico del P.M. che con quelle del consulente tecnico delle difese [...] e di potere affermare che [...] le persone offese siano tutte morte a causa di mesotelioma pleurico". Infatti, pur riconoscendo che in alcuni casi l'esame immunoistochimico non è stato eseguito con l'utilizzo del numero di marcatori richiesto dalle linee guida internazionali - circostanza, questa, che a detta di uno dei consulenti della difesa inficerebbe l'affidabilità della diagnosi di mesotelioma -, la sentenza osserva come le diagnosi debbano comunque ritenersi corrette, sia perché realizzate in conformità ai criteri indicati dal Renam (Registro Nazionale dei Mesoteliomi), sia in ragione "dei molteplici accertamenti ai quali sono state sottoposte le persone offese sin dal momento del loro primo ricovero", e della "indiscutibile preparazione tecnica degli anatomopatologi che, nei casi qui in esame, hanno effettuato i numerosi accertamenti eseguiti e formulato la diagnosi" (pag. 108).

Quanto all'origine delle patologie, il Tribunale ritiene che il dibattimento abbia consentito di accertare che i mesoteliomi oggetto del processo sono stati tutti provocati dall'inalazione di fibre di amianto avvenuta nei periodi in cui le persone offese lavoravano presso la centrale Enel di Turbigo.

Sul punto, la sentenza anzitutto esclude l'intervento di fattori eziologici alternativi all'esposizione ad asbesto, posto che "è generalmente ammesso dalla comunità scientifica che il mesotelioma è causato pressoché esclusivamente dall'esposizione ad amianto; ciò significa che se non vi fosse esposizione ad amianto si avrebbero solo rarissimi casi di mesotelioma" (pag. 109). Il giudice considera, quindi, accertata l'esistenza "di una legge scientifica inerente alla relazione causale probabilistica tra l'inalazione delle polveri di amianto e l'affezione tumorale denominata mesotelioma pleurico", precisando, però, "che l'enunciato è probabilistico non nel senso che la sua affidabilità sia solo probabile. Al contrario, l'esistenza di una relazione causale di carattere generale è indiscussa, ma tale relazione si concretizza non immancabilmente bensì solo in una definita percentuale di casi" (pag. 110).

In secondo luogo, considera priva di fondamento la tesi sostenuta da alcuni consulenti della difesa, secondo i quali "anche l'inalazione di una dose irrilevante può essere responsabile dello sviluppo del processo carcinogenetico", con la conseguenza che, nell'ottica di tale tesi, le persone offese potrebbero "essersi ammalate a causa di esposizioni ambientali o a causa di precedenti esposizioni lavorative" (pag. 111). Sul punto, il giudice osserva come, in realtà, tutti gli studi scientifici esaminati affermino "che se anche l'inalazione di una piccola dose di amianto non è priva di rischio, questo rischio è concreto e più grave tra i soggetti più gravemente e lungamente esposti" (pag. 112). Tenuto conto dell'assenza di prove circa l'esposizione ad amianto delle persone offese in periodi antecedenti alla loro assunzione presso la centrale di Turbigo, la sentenza conclude che, nel caso in esame, "deve essere selezionata l'ipotesi eziologica conferente al caso concreto, accreditando quella che fa perno sull'esposizione lavorativa" (ibidem).

Accertata, dunque, la correttezza delle diagnosi e l'origine lavorativa del mesotelioma, il Tribunale si sofferma quindi sulla questione dell'individuazione dei periodi di esposizione causalmente rilevanti per l'insorgenza e lo sviluppo della malattia; una questione, a ben vedere, decisiva per stabilire la responsabilità penale degli imputati, considerato che le persone offese sono state esposte ad amiantoper lunghi periodi di tempo, nel corso dei quali gli imputati si sono succeduti nella titolarità delle posizioni di garanzia.

La motivazione rileva anzitutto che "è comunemente accettata in ambito scientifico l'affermazione secondo la quale deve essere assegnato un peso eziologico maggiore alle esposizioni più lontane nel tempo" (pag. 115), nonostante tutti gli esperti sentiti nel processo abbiano comunque riconosciuto "che non è possibile stabilire l'epoca di inizio del processo carcinogenetico ovvero il momento nel quale si verifica la prima trasformazione maligna cellulare" (ibidem). In ogni caso, tenuto conto della data in cui le singole persone offese hanno iniziato a lavorare presso la centrale di Turbigo, e considerato il maggiore rilievo eziologico che deve attribuirsi alle esposizioni avvenute nella prima parte della loro vita lavorativa, per il Tribunale "può fondatamente ritenersi [...] che nel luglio 1980" - data alla quale risale la prima assunzione di una posizione di garanzia da parte degli imputati (in quanto i due imputati che avevano rivestito ruoli apicali negli anni precedenti sono deceduti nel corso del processo) - "l'iniziazione del processo carcinogenetico fosse sicuramente già avvenuta per tutte le persone offese" (pag. 116).

Chiarito, allora, che gli imputati hanno assunto le rispettive posizioni di garanzia quando per tutte le persone offese il processo carcinogenetico aveva già avuto inizio, diviene a questo punto decisivo verificare se le esposizioni sofferte a processo carcinogenetico avviato possano comunque avere un ruolo eziologico nel successivo sviluppo della malattia.

Viene a tal proposito in rilievo il problema della determinazione della durata del c.d. periodo di induzione, ossia del periodo ricompreso tra l'iniziazione della prima cellula tumorale e il momento nel quale il tumore, anche se non ancora diagnosticato, è ormai divenuto irreversibile, con conseguente irrilevanza eziologica di un eventuale protrarsi dell'esposizione. A tale riguardo, il Tribunale afferma che le attuali conoscenze scientifiche "non consentono di accertare la durata del 'periodo di induzione', ovvero del periodo durante il quale si completano tutti i passaggi della trasformazione cellulare; periodo alla fine del quale il tumore è autosufficiente e irreversibile". "Neppure" - prosegue il giudice - "è noto quanto duri la c.d. fase preclinica, ovvero il periodo di tempo che intercorre tra la fine dell'induzione (e dunque tra il momento nel quale il tumore è divenuto autosufficiente) e la diagnosi della malattia" (pag. 119).

Rileva quindi il Tribunale che "se non è nota la durata del periodo di induzione e se - come nel caso qui in esame - si discute della responsabilità penale di soggetti che hanno assunto posizioni di garanzia quando già il lavoratore era stato esposto per anni, è estremamente problematico (se non impossibile) stabilire se l'esposizione patita dal lavoratore nel periodo di tempo nel quale l'imputato rivestiva il ruolo di garante sia stata causalmente rilevante nel determinarne la malattia" (pag. 121).

Preso atto dell'incapacità della scienza di stabilire l'effettiva durata del periodo di induzione, il Tribunale passa quindi a interrogarsi sull'esistenza o meno di una legge scientifica che consenta in ogni caso di affermare che le esposizioni successive alle prime possono causare un'accelerazione del processo di carcinogenesi, abbreviando i tempi di latenza (e quindi anticipando l'evento morte), o, in alternativa, un aggravamento della patologia.

A tale riguardo, la sentenza rileva come il consulente del pubblico ministero abbia sostenuto in dibattimento che la prova circa l'esistenza di una correlazione tra il prolungarsi dell'esposizione e l'accelerazione, ovvero l'aggravamento, del processo carcinogenetico sarebbe ricavabile dal c.d. modello matematico di J. Peto, elaborato a metà degli anni ottanta, il quale - spiega il Tribunale - prevede che "ogni breve periodo di esposizione determina un aumento della successiva incidenza, che cresce approssimativamente in funzione del cubo del tempo trascorso dall'esposizione per le esposizioni di breve durata ed in funzione della quarta potenza per le esposizioni prolungate" (pag. 63). Sebbene l'obiettivo di tale modello fosse in origine quello di calcolare matematicamente l'impatto del variare della dose e della latenza sull'incidenza della malattia, ossia il numero di casi di mesotelioma che si verificano nel corso del tempo all'interno di una determinata popolazione, il consulente dell'accusa ritiene, tuttavia, di poterlo utilizzare anche per dimostrare che maggiori esposizioni all'agente cancerogeno riducono i tempi di latenza, anticipando l'evento morte. Il ragionamento del consulente è, in estrema sintesi, il seguente. Nel modello Peto, l'incidenza del mesotelioma è indicata come il risultato della moltiplicazione della dose per la latenza. All'interno di questa equazione, il consulente ipotizza di fissare l'incidenza a un determinato valore X: perché il risultato della moltiplicazione rimanga sempre X, è necessario che, a fronte di un ipotetico aumento della "dose", il fattore "latenza" diminuisca in proporzione. Secondo il consulente dell'accusa, tale correlazione, di natura squisitamente matematica, costituirebbe la dimostrazione dell'esistenza di un effetto acceleratore determinato dalle esposizioni successive. Peraltro, lo stesso consulente sottolinea come l'anticipazione dell'evento morte non sarebbe comunque misurabile nel singolo caso, ma solo a livello di popolazione, non essendo possibile "verificare per un singolo soggetto quale sia l'anticipazione reale, rispetto all'evento controffattuale di una non esposizione" (pag. 67). Il consulente chiarisce, infatti, che "accelerazione dell'evento" significa "che 'la stessa incidenza la coorte degli esposti la raggiunge prima della coorte dei non esposti'. [...] più elevata è l'esposizione, minore tempo ci vuole perché lo stesso numero di individui si ammali e muoia".

I consulenti della difesa ritengono viceversa che le conclusioni del consulente dell'accusa sarebbero smentite dalle evidenze epidemiologiche disponibili, sotto un duplice profilo. In primo luogo, i consulenti fanno notare come nessuna indagine epidemiologica abbia mai osservato l'esistenza di una correlazione tra aumento dell'esposizione e abbreviazione dei periodi di latenza. In secondo luogo, pur riconoscendo che, da un punto di vista matematico, è senz'altro vero che, fissando un determinato valore di incidenza, all'aumento dell'esposizione consegue necessariamente una diminuzione della latenza, i consulenti rilevano come una tale correlazione non sarebbe comunque osservabile in natura. L'epidemiologia dimostra, infatti, l'esistenza di una correlazione che è l'esatto contrario di quella ipotizzata dal consulente del pubblico ministero per svolgere il suo esercizio matematico: i dati epidemiologici evidenziano che a fronte di dosi maggiori (o maggiori esposizioni) corrisponde sempre un aumento dell'incidenza, la quale non potrebbe, quindi, rimanere invariata in presenza di un aumento della dose.

Rispetto a tale complessa questione, il giudice ritiene di condividere la posizione dei consulenti della difesa, osservando che "ciò che la formula di Peto (così come quella di Boffetta) intende indagare e spiegare è l'incidenza della malattia, ovvero il numero di casi che si verificano nel corso del tempo nell'ambito di una determinata popolazione, al variare della dose" (pag. 123). "La formula" - rileva ancora il Tribunale - "consente sicuramente di affermare che l'incidenza del tumore in una popolazione è funzione lineare della dose" e "che l'incidenza è funzione esponenziale della latenza", ma non può essere usata per affermare che esposizioni continuative abbreviano il periodo di latenza, in quanto "non è quello che la formula si propone di misurare. L'incognita della formula è l'incidenza, non la latenza" (pag. 124). Confermando, quindi, le conclusioni dei consulenti della difesa, la sentenza ritiene che "non si può sostenere (utilizzando a questo fine la formula di Peto) che se aumenta la dose, rimane fissa l'incidenza e diminuisce la latenza; gli studi epidemiologici di settore dimostrano che se aumenta la dose, aumenta l'incidenza (e non, invece, diminuisce la latenza)" (pag. 125).

Il giudice conclude, quindi, nel senso che "deve affermarsi che il sapere scientifico [...] non consente di ritenere dimostrata l'esistenza di una legge scientifica sulla base della quale potere affermare che a maggiori durate di esposizioni corrisponda una minore latenza; in realtà non può neppure ritenersi dimostrata con certezza l'esistenza stessa del fenomeno denominato 'effetto acceleratore'" (pag. 131). "Non è dunque possibile affermare" - prosegue la sentenza - "se, nei singoli casi sottoposti all'esame, la protrazione dell'esposizione nel corso degli anni abbia determinato una riduzione del periodo di induzione, accelerando l'evento-morte" (ibidem).

Data l'impossibilità di conoscere la durata del periodo di induzione del mesotelioma e in assenza di un'affidabile legge scientifica che consenta di affermare che il protrarsi dell'esposizione anticipa il tempo di verificazione dell'evento lesivo, le omissioni addebitabili ai soggetti che hanno assunto la posizione di garanzia diversi anni dopo che era iniziata l'esposizione dei lavoratori alle fibre di amianto non possono, dunque, ritenersi eziologicamente rilevanti per l'insorgenza e lo sviluppo delle patologie che hanno portato al decesso delle persone offese. La motivazione chiarisce, infatti, che "la mancanza di leggi scientifiche sulla base delle quali sviluppare il ragionamento probatorio non può indurre il Giudice ad interpretazioni del nesso causale ormai da tempo abbandonate dalla giurisprudenza e correlate ad una mera rilevazione di un aumento del rischio del verificarsi dell'evento infausto" (pag. 132).

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Milano assolve gli imputati dai reati loro ascritti con la formula "per non aver commesso il fatto", in quanto, sebbene debba dirsi accertato che i lavoratori sono deceduti a causa di mesotelioma pleurico insorto a seguito dell'esposizione ad amianto subita nel corso della loro attività lavorativa presso la centrale termoelettrica di Turbigo, "non è tuttavia possibile affermare che l'esposizione patita dalle persone offese nello specifico periodo di tempo nel quale i singoli imputati sono stati 'garanti' della loro salute siano state causalmente rilevanti nel determinarne il decesso" (pag. 138).

Concludiamo quindi osservando che la ricerca delle responsabilità penali nell'ambito lavorativo che abbia potuto causare malattie professionali per l'esposizione all'amianto non è mai di facile risoluzione benchè sia certo che l'esposizione stessa sia fatale.

Dobbiamo auspicare che la Magistratura da una parte perseguendo i colpevoli così segnalando che non si risparmia sulla salute dei lavoratori e gli imprenditori dall'altra cercando di prevenire gli infortuni dei loro dipendenti contribuiscano col tempo a ridurre il problema

Veniamo brevemente all'ultimo punto da toccare nell'ambito del mio intervento che riguarda la posizione di ANMIL nel processo di Ivrea contro i vertici della ex Olivetti

ANMIL ha chiesto di costituirsi parte civile nel processo per le morti da amianto che è stato iniziato ad Ivrea nei confronti dei vertici societari della ex Olivetti.

Le motivazioni della richiesta di costituzione di parte civile sono così sintetizzabili:

La costituzione di parte civile è effettuata allo scopo di ottenere, previa condanna degli imputati, il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla Associazione in conseguenza dei reati posti in essere dagli imputati stessi.

Lo Statuto dell'ANMIL recita testualmente all'art. 2: “L’Associazione si richiama ai valori fondamentali della Costituzione, non ha finalità di lucro e persegue scopi di rappresentanza, assistenza morale e materiale delle vittime di infortunio sul lavoro o malattia professionale e loro familiari, e dei lavoratori esposti ai rischi professionali come singoli e come categoria. Promuove la tutela della salute e delle condizioni di vita di quanti fra loro accettino il presente Statuto, che ha come scopo fondamentale l’unità e la valorizzazione di tutta la categoria degli esposti ai rischi ed alle conseguenze lesive.”

I reati posti in essere dagli imputati, secondo la richiesta di rinvio a giudizio, ledono innegabilmente l'ANMIL direttamente negli scopi da essa dichiaratamente perseguiti e provati dallo Statuto in vigore.

Lo Statuto chiarisce inoltre come l’attività non sia riservata ai soli iscritti, ben potendo l’ANMIL perseguire i propri scopi di tutela e rappresentanza anche in favore di soggetti terzi: “Art. 4‐ L’Associazione persegue dette finalità con attenzione privilegiata per i propri associati e loro familiari, avendo presente la condizione di quanti restino vittime di un infortunio o malattia professionale e gli interessi di tutti i lavoratori esposti ai rischi professionali. Per realizzare tali finalità l’Associazione è presente sul territorio nazionale con organi e personale dedicati alla presa in carico delle persone associate per i problemi e bisogni loro e delle loro famiglie. In questo quadro: a) valorizza ed esalta il tributo fornito alla società, alla produzione ed al Paese dai mutilati ed invalidi del lavoro, vedove ed orfani, adoperandosi affinché esso doverosamente raggiunga sempre più alta considerazione e riconoscimento; b) promuove intese con tutte le rappresentanze sociali, politiche, sindacali, amministrative, economiche e istituzionali operanti sul territorio nazionale e internazionale; c) rappresenta e tutela gli interessi morali, materiali e sociali dei mutilati e invalidi del lavoro, vedove ed orfani nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni ed enti privati interessati; d) assiste la categoria nella fruizione di beni e servizi di mercato nonché dei servizi sanitari e sociali, collaborando, all’uopo, alla relativa fornitura secondo i principi di sussidiarietà fissati dalla Costituzione e ripresi dal legislatore ordinario; e) cura l'elevazione sociale, economica, culturale e professionale della categoria, anche attraverso la promozione di corsi di orientamento, riabilitazione e formazione; f) svolge e promuove attività di studio e ricerca nelle materie di interesse; g) svolge attività di studio, indagine, promozione e sviluppo su problemi previdenziali con particolare riguardo all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e promuove iniziative tese a stimolare gli enti preposti alla tutela dell'integrità fisica dei lavoratori nei luoghi di lavoro attraverso la prevenzione; h) provvede a quanto altro possibile, ai fini di cui ai punti precedenti, nelle forme ritenute idonee dal Consiglio Nazionale entro i limiti delle disponibilità di bilancio e delle leggi dello Stato, anche con la promozione di attività cooperative tra gli associati; i) per le finalità di carattere informativo‐formativo, promuove la pubblicazione, stampa e spedizione di periodici sociali, libri e stampati con le modalità stabilite dalle norme che regolano l'attività editoriale senza fini di lucro. L’ANMIL non può svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del 1° comma dell’art.10 del Decreto legislativo 460/97 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. L’Associazione, nel rispetto della vigente normativa di riferimento, per la realizzazione delle sue funzioni di tutela può aderire a Confederazioni e Federazioni fra associazioni nazionali ed internazionali di mutilati ed invalidi. Può inoltre farsi promotrice, da sola o assieme ad altre organizzazioni, di un istituto di patronato, di enti di formazione, riabilitazione, assistenza, di società di servizi per l’assistenza dei propri soci e della categoria rappresentata.”

Dalla lettura delle norme statutarie sopra richiamate emerge come le finalità dell’associazione, così come desumibili anche dalle normativa di settore, involgano espressamente e specificamente la realizzazione della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e la salubrità di questi ultimi per cui non può esservi dubbio alcuno sulla legittimità ad una tutela risarcitoria.

Ormai pacifico in giurisprudenza il principio secondo il quale può costituirsi parte civile un soggetto “non soltanto quando il danno riguardi un bene da cui derivi un diritto patrimoniale, ma più in generale quando il danno coincida con la lesione di un diritto soggettivo del soggetto stesso, come avviene nel caso in cui offeso sia l’interesse perseguito associazione in riferimento a una situazione storicamente circostanziata, da essa associazione assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza ed azione, come tale oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell’ente a causa dell’immedesimazione fra il sodalizio e l’interesse perseguito”.

La costituenda parte civile ANMIL, dunque, risulta soggetto danneggiato dai reati contestati agli imputati stante il fatto che dall’offesa all’interesse tutelato dalle norme penali violate deriva altresì una lesione del diritto del sodalizio con riferimento agli scopi perseguiti: va sottolineato come i reati per cui pende il procedimento nei confronti degli imputati abbiano violato l'ambiente lavorativo, produttivo e di ristoro, con palese incidenza causale ormai scientificamente riconosciuta all'uso senza cautela alcuna dell'amianto che ha provocato dunque i plurimi eventi lesivi subiti dai lavoratori, e ciò costituisce un fatto ingiusto, fonte palese di un danno altrettanto ingiusto e per ciò stesso risarcibile mediante la costituzione di parte civile nel processo penale e nella misura in cui si tratta effettivamente di una lesione del diritto di personalità dell'Associazione con riferimento allo scopo di essa ed ai suoi componenti.

D'altronde nel nostro sistema normativo è assodato che il Legislatore ha inteso assicurare un'avanzata forma di tutela per i lavoratori adeguandola alle caratteristiche dell'ambiente entro cui sono chiamati a compiere la loro opera ed alla specificità del lavoro svolto. Le condizioni di sicurezza adottate negli stabilimenti ex Olivetti del comprensorio di Ivrea secondo l'imputazione non erano idonee allo svolgimento del lavoro da compiersi in quanto non erano state adottate in via preventiva tutte le cautele necessarie contro i pericoli derivanti dall'utilizzo dell'amianto.

A ciò si aggiunga che sono altresì sussistenti le condizioni di continuità di azione, aderenza al territorio e rilevanza del contributo dato dall’attività svolta, tali per cui risulta provata la legittimazione all’azione civile per la tutela per il danno diretto provocato dalle condotte omissive/commissive di tutti gli imputati essendo tali condotte risultate tali da comportare la lesione del diritto alla salute ed alla vita di numerosi lavoratori che, appunto, la medesima Associazione promuove e tutela.

Provato il diritto al risarcimento è altresì riscontrabile il danno subito di cui si chiede il risarcimento.

Con riferimento proprio a questo ulteriore presupposto legittimante la costituzione di parte civile dell’Associazione si rammenta che la suprema Corte ha riconosciuto la risarcibilità del pregiudizio arrecato all’interesse collettivo assunto a fine istituzionale dell’ente “anche quando esso non abbia natura patrimoniale” (Cassazione Pen, Sez. VI, 10 gennaio 1990, n. 59) ovvero di quel danno consistente nell’offesa all’interesse e circostanziato riferibile all’associazione.

Danno morale e danno non patrimoniale rappresentano fenomeni distinti, caratterizzati da una diversa ampiezza e da diversi presupposti di concessione e quantificazione: l’espressione “danno non patrimoniale” è più ampia e tale da ricomprendere tutto ciò che rappresenta un danno alla sfera giuridica del soggetto leso (anche Ente o associazione).

La giurisprudenza ha sancito definitivamente la distinzione. Il Supremo Collegio ha, ad esempio, sancito che “danno non patrimoniale e danno morale sono nozioni distinte: il primo comprende ogni conseguenza pregiudizievole di un illecito che, non prestandosi ad una valutazione monetaria di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento sebbene di riparazione, mentre il secondo consiste nella cosiddetta "pecunia doloris’” (Cassazione Civ. 3 marzo 2000, n. 2367).

La distinzione si ritiene, ormai, definitivamente acquisita.

Ciò premesso, entrambe le voci di danno possono essere riconosciute, in determinate circostanze, anche alle persone giuridiche e, in particolare, agli enti territoriali esponenziali (Cassazione Pen, 15 aprile 1998, n.3807).

I reati commessi hanno causato diretti e rilevanti danni morali e non patrimoniali da illecito all’ Associazione, danni che dovranno essere equitativamente valutati e concessi in un ammontare pari ad un importo comunque non inferiore ad almeno Euro 1.000.000,00 (unmilione) considerata l'estrema gravità dei medesimi reati per cui si procede e per le conseguenze che essi hanno comportato ai lavoratori e, dunque, quale lesione diretta degli scopi associativi.

Il Giudice ha ammesso la costituzione di parte civile di ANMIL osservando:

La difesa Alzati + altri chiede inoltre l’esclusione della Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi osservando che la costituzione di parte civile di tale ente riporta genericamente nel proprio statuto compiti assistenziali e di prevenzione e assume di avere organizzato manifestazioni (tra cui Handbike a Casale) in qualche modo connesse all’amianto ma dal 2012 in poi; la Onlus non assume di avere svolto alcuna attività nell’ambito Olivetti, specialmente qualche decennio addietro.

Secondo la medesima difesa il che certamente escluderebbe l’esistenza di un interesse circostanziato che si assume offeso ai fini di una richiesta di risarcimento.

La richiesta di esclusione non può essere accolta.

L'ANMIL è stata fondata a Roma il 23 settembre 1943 e da 70 anni opera in Italia con personalità giuridica riconosciuta ed è stata elevata a ente morale con decreto luogotenenziale 22 febbraio 1945, n.128. La legge 21 marzo 1958, n.335, ha fatto dell'ANMIL un ente pubblico, dal 2003 è diventata ANMIL Onlus.

L’Associazione ha sede legale in Roma ed opera attraverso strutture dislocate a livello centrale e su tutto il territorio nazionale.

Essa persegue statutariamente (art. 1, 2 3 e 4) scopi di rappresentanza, assistenza morale e materiale delle vittime di infortunio sul lavoro o malattia professionale e loro familiari, e dei lavoratori esposti ai rischi professionali come singoli e come categoria, sia iscritti all’associazione che non iscritti.

Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto l’Anmil: b) promuove intese con tutte le rappresentanze sociali, politiche, sindacali, amministrative, economiche e istituzionali operanti sul territorio nazionale e internazionale; g) svolge attività di studio, indagine, promozione e sviluppo su problemi previdenziali con particolare riguardo all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e promuove iniziative tese a stimolare gli enti preposti alla tutela dell'integrità fisica dei lavoratori nei luoghi di lavoro attraverso la prevenzione.

L’Associazione risulta inoltre avere organizzato alcune iniziative sul tema dell’amianto, certamente solo negli ultimi anni ma ciò è agevolmente spiegabile con il fatto che l’attenzione verso questo problema è diventata maggiore negli ultimi tempi, insieme con la presa di consapevolezza dei danni che l’uso di tale materiale sta ancora provocando agli addetti e a coloro che comunque ne sono venuti in stretto contatto.

Vi è inoltre il profilo evidenziato dalla Anmil nella propria memoria 20.5.2015, ossia il fatto che l’art. 181 del TU INAIL prevede che un importo corrispondente all’ 1 % su premi e contributi dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sia devoluto, dedotte le spese, all’Associazione nazionale mutilati e invalidi del Lavoro per svolgere i propri compiti; ciò è segno evidente della rilevanza dell’attività svolta anche nella prevenzione delle malattie professionali dalla stessa e della considerazione che lo Stato ha di tale funzione.

Da quanto sopra emerso si ricava che l’ente dalla sua costituzione persegue interessi coincidenti con quelli asseritamente lesi dai fatti oggetto del presente giudizio, ed ha svolto in un lungo arco temporale un’attività non solo nazionale ma locale di tutela delle vittime e dei familiari anche di coloro che si sono ammalati a causa di malattie professionale tra cui necessariamente quelle conseguenti all’inalazione di amianto.

Risulta quindi configurabile come prospettabile il danno derivante dalla lesione del diritto soggettivo inerente allo scopo associativo perseguito.

Cesare G. Bulgheroni

Avvocato, Esperto legale Patronato ANMIL

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Pubblica un commento

| Rispondi Autore: ELIANO MARANGONI | 04/12/2015 (08:02:05) |

| Ottimo articolo su un argomento di pieno interesse. | |

| Rispondi Autore: Luchini Luca | 04/12/2015 (13:29:28) |

| Alla fine della fiera non si avranno mai condanne per i morti di amianto... Che senso ha proseguire con le costosissime indagini? | |

| Rispondi Autore: Roberto Taddeucci | 04/12/2015 (15:29:03) |

| Già con il DPR 303/56 e 547/55 il datore di lavoro era obbligato a proteggere i lavoratori dalla esposizione alle polveri in generale e già in quegli anni era nota l'asbestosi amianto correlata. Conoscenze diffuse che ogni datore di lavoro con amianto nelle proprie ditte aveva l'obbligo di conoscere e quindi di intervenire in termini di prevenzione primaria e adeguati DPI.Se poi anni dopo si viene diffusamente-ma le conoscenze scientifiche erano ben presenti anche molti anni prima- a conoscere che tali fibre di amianto sono anche cancerogene, ai fini della responsabilità del datore di lavoro poco cambia credo in quanto se avessero aspirato le polveri, pulito i locali, informato i lavoratori, forniti di DPI i lavoratori, forse si potrebbe parlare(dopo 30-40 anni di latenza per tumori) di effetto avverso (oggi) su rischio residuo (all'epoca) e quindi non perseguibile.Altrimenti no.Inoltre le misure di prevenzione primaria ove adottate avrebbero certamente contribuito a ridurre la dose di esposizione e a posticipare la malattia allungando la vita alla vittima e sui grandi numeri a ridurre il mumero delle patologie asbesto correlate. Non capisco pertanto quella data 1983 messa lì, se non ho letto male, come momento di conoscenza per i datori di lavoro degli effetti avversi dell'amianto. Non mi sembra proprio così | |